仮想通貨を触っていると「ブロックチェーン」という言葉をよく耳にするようになりましたが、具体的に何なのか、どのように機能するのか理解している方は多くないかもしれません。

ブロックチェーンは、データを安全かつ透明性の高い方法で記録・共有するための革新的な技術であり、私たちの社会やビジネスのあり方を大きく変える可能性を秘めています。

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)で有名になったこの技術は、今や金融だけでなく、物流、医療、行政など様々な分野で活用されつつあります。

その理由は、中央管理者を必要とせず、データの改ざんが極めて困難であるというブロックチェーンの特性にあります。

この記事では、ブロックチェーンの基本から仕組み、種類、メリット・デメリット、そして具体的な活用事例まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

未来を変える可能性を持つこの技術の全体像を把握し、その可能性と課題を理解しましょう。

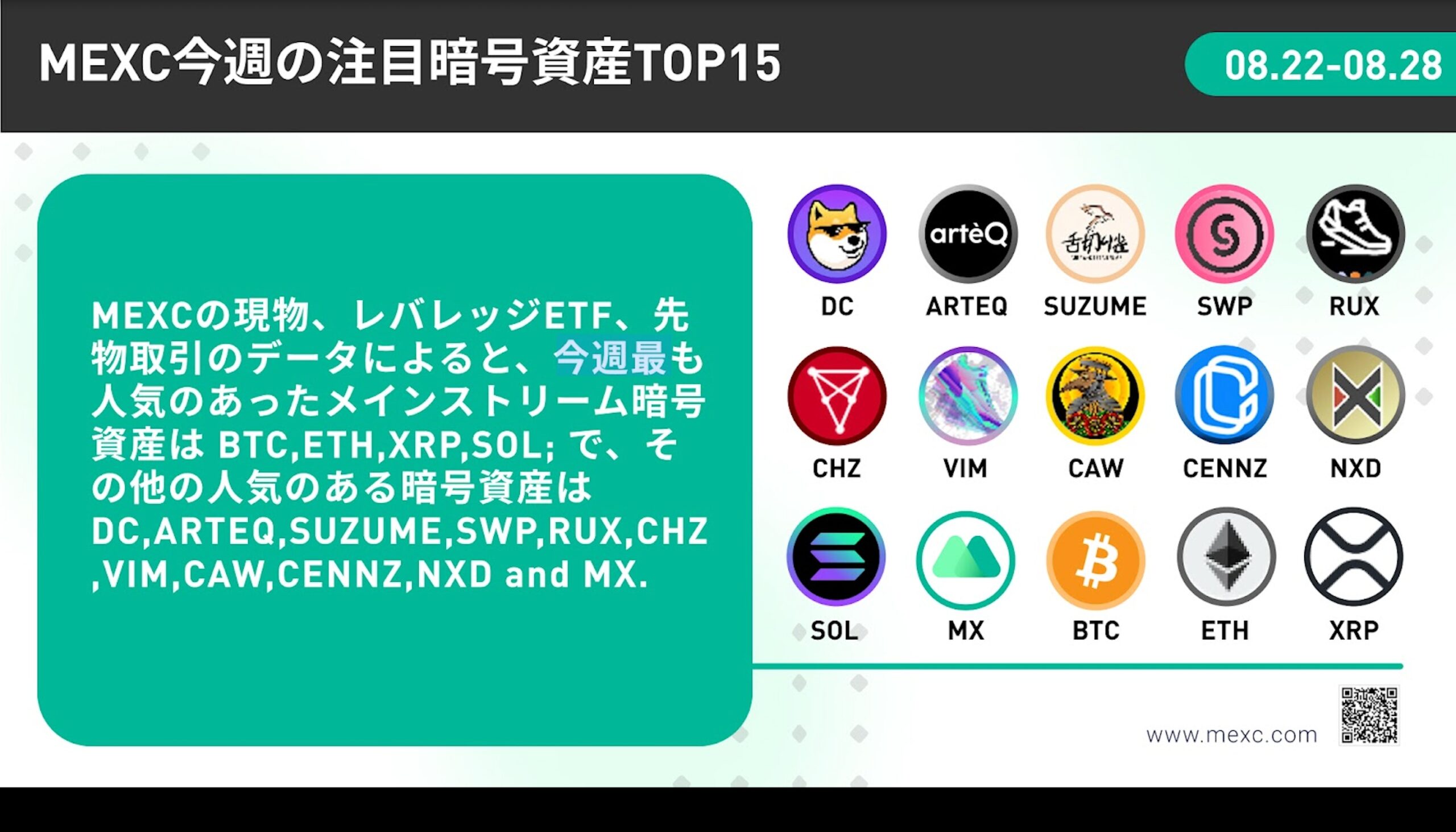

ブロックチェーン技術を実際に体験したい方は、MEXCで口座を開設して暗号資産取引を始めてみましょう。

初心者でも簡単3ステップで取引を開始でき、24時間日本語サポートも充実しています。

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンという言葉は聞いたことがあっても、その本質を理解するのは簡単ではありません。

ここではブロックチェーンの基本的な定義から歴史、そして暗号資産との関係について解説していきます。

ブロックチェーンとは何か?

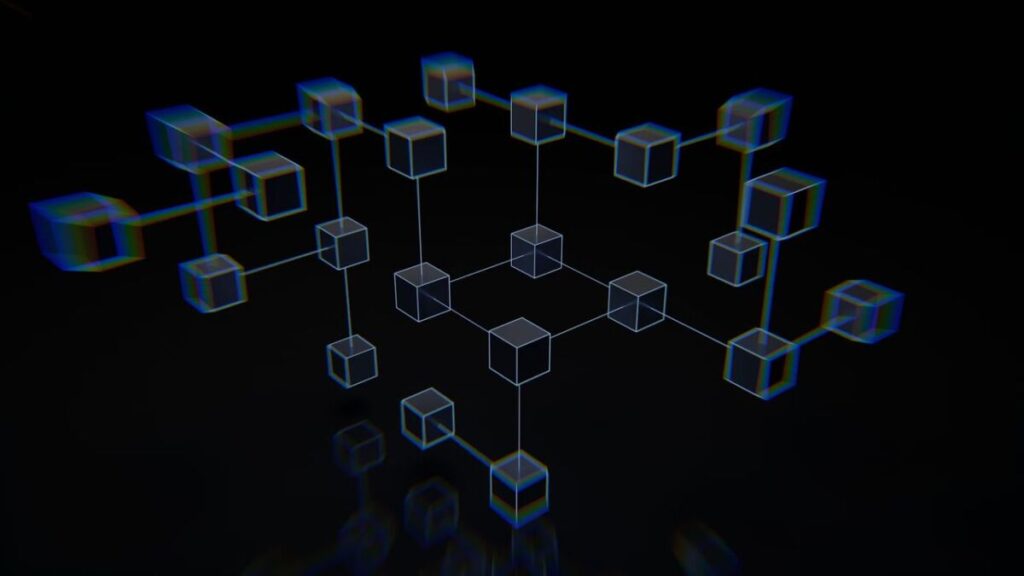

ブロックチェーンとは、簡単に言えば「分散型台帳技術」の一種です。

従来の取引記録や情報は、銀行や政府といった特定の中央管理者によって管理されていました。これに対してブロックチェーンでは、ネットワークに参加する全てのユーザー(ノード)がデータを共有・管理します。

具体的には、取引データは「ブロック」と呼ばれる単位にまとめられ、それらが時系列に沿って「チェーン(鎖)」のようにつながっていく構造になっています。

一度記録されたデータは変更が非常に困難で、全参加者がその記録を検証できるため、透明性と信頼性を兼ね備えたシステムとなっています。

このような仕組みにより、従来は信頼できる第三者機関を介してでしか成立しなかった取引が、直接当事者間で安全に行えるようになりました。

これがブロックチェーン革命の本質です。

ブロックチェーンの歴史と起源

ブロックチェーン技術の起源は、2008年に「サトシ・ナカモト」という謎の人物(あるいはグループ)が発表した論文「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System(ビットコイン:P2P電子マネーシステム)」にさかのぼります。

この論文では、中央管理者を必要としない電子マネーシステムの構想が示されました。

2009年1月、サトシ・ナカモトによって最初のビットコインがマイニング(採掘)され、世界初のブロックチェーンネットワークが稼働を開始しました。

このブロックは「ジェネシスブロック」と呼ばれています。

当初は一部の技術愛好家の間でのみ知られていたこの技術ですが、ビットコインの価値上昇とともに世界的な注目を集めるようになりました。

2014年頃からは、通貨以外の用途にもブロックチェーンを応用する動きが活発化し、イーサリアムのようなスマートコントラクト機能を持つプラットフォームも登場しました。

現在では、大手IT企業や金融機関、各国政府がブロックチェーン技術の研究開発に積極的に取り組んでおり、次世代のインフラ技術として期待が高まっています。

ビットコインとブロックチェーンの違い

ブロックチェーンとビットコインは混同されがちですが、両者は明確に異なるものです。

ビットコインは、ブロックチェーン技術を活用した最初の、そして最も有名な暗号資産(仮想通貨)です。

一方、ブロックチェーンはビットコインを支える基盤技術であり、データを安全に記録・共有するための手法です。

例えるなら、ブロックチェーンはインターネットというインフラ技術、ビットコインはそのインフラ上で動くEメールやウェブサイトのような一つのアプリケーションと言えるでしょう。

ブロックチェーン技術はビットコイン以外にも様々な用途に応用できます。

現在では、様々な種類の暗号資産や、金融取引の自動化、サプライチェーン管理、デジタル資産の所有権証明(NFT)など、幅広い分野でこの技術が活用されています。

この違いを理解することで、ブロックチェーン技術の持つ可能性の広がりを把握することができるでしょう。

ブロックチェーンの仕組み

ブロックチェーンという名前からも想像できるように、この技術は「ブロック」と「チェーン」から成り立っています。

しかし、その内部ではどのような仕組みで安全性を確保し、情報を記録しているのでしょうか。

ここでは、ブロックチェーンを支える技術的な仕組みについて掘り下げていきます。

ブロックとチェーンの構造

ブロックチェーンでは、データは「ブロック」と呼ばれる単位でまとめられます。

各ブロックは主に以下の3つの要素から構成されています。

- データ(取引情報): 送金記録や契約内容など、記録したい情報

- 前のブロックのハッシュ値: 一つ前のブロックを特定する暗号化された値

- タイムスタンプ: ブロックが生成された時刻の記録

これらのブロックが時系列順につながり、「チェーン(鎖)」を形成していきます。

新しいブロックは常に既存のチェーンの末尾に追加され、各ブロックは前のブロックとつながっています。

この「前のブロックのハッシュ値」によるリンクが、チェーンの整合性を保証する重要な要素となっています。

もし誰かがチェーンの途中にあるブロックのデータを改ざんしようとすると、そのブロックのハッシュ値が変わり、その後のすべてのブロックとのリンクが崩れてしまいます。

これがブロックチェーンの改ざん耐性の基本原理です。

暗号技術の活用

ブロックチェーンのセキュリティを支える技術として、暗号技術が重要な役割を果たしています。特に重要なのが「ハッシュ関数」と「電子署名」です。

ハッシュ関数は、どんなサイズのデータも固定長の文字列(ハッシュ値)に変換する数学的関数です。

例えば、SHA-256というハッシュ関数では、入力データの長さに関わらず、常に256ビット(64文字)の固定長の出力が得られます。

ハッシュ値は以下の特徴を持っています。

- 同じ入力からは常に同じハッシュ値が得られる

- 入力が少しでも異なると、全く異なるハッシュ値になる

- ハッシュ値から元のデータを復元することはほぼ不可能(一方向性)

これにより、ブロック内のデータが変更されると、そのブロックのハッシュ値も変わり、改ざんが即座に検出できるようになっています。

電子署名は、送信者が本人であることを証明し、送信したデータが改ざんされていないことを保証する技術です。

これには「公開鍵暗号方式」が使われています。

送信者は自分の「秘密鍵」でデータに署名し、受信者は送信者の「公開鍵」でその署名を検証します。

これにより、なりすましや改ざんを防止できます。

コンセンサスアルゴリズムの仕組み

ブロックチェーンネットワークでは、誰が次のブロックを追加する権利を持つか、そしてそのブロックが正当なものであるかを決定するための仕組みが必要です。

これを「コンセンサスアルゴリズム(合意形成アルゴリズム)」と呼びます。

主なコンセンサスアルゴリズムには以下のようなものがあります。

- Proof of Work(PoW、作業証明): ビットコインなどで採用されている方式。複雑な数学的パズルを解くための計算処理(マイニング)を競い、最初に解いた参加者がブロックを追加する権利を得る。大量の計算リソースが必要なため、エネルギー消費が大きい。

- Proof of Stake(PoS、保有証明): 保有する暗号資産の量と期間に応じて、次のブロックを生成する権利が与えられる方式。エネルギー消費が少なく、より環境に優しい。イーサリアムは2022年にPoWからPoSに移行した。

- Delegated Proof of Stake(DPoS、権限委託型保有証明): 参加者が投票により代表者(バリデーター)を選出し、その代表者がブロックの検証と生成を行う方式。EOS、TRONなどで採用されている。

- Practical Byzantine Fault Tolerance(PBFT、ビザンチン障害耐性): 参加者間で複数回のメッセージのやり取りを行い、合意を形成する方式。Hyperledger Fabricなど一部のプライベートブロックチェーンで採用されている。

これらのアルゴリズムにより、中央管理者がいなくても参加者間で合意を形成し、システム全体の整合性を保つことができます。

P2Pネットワークとノードの役割

ブロックチェーンは「P2P(Peer to Peer、ピア・ツー・ピア)」と呼ばれる分散型のネットワーク上で動作します。

P2Pネットワークでは、全ての参加者(ノード)が対等な立場で直接通信し、中央サーバーに依存することなくデータを共有します。

ブロックチェーンネットワーク上のノードには、主に以下のような役割があります。

- フルノード: ブロックチェーンの完全なコピーを保持し、新しい取引やブロックの検証を行う。ネットワークの安全性と分散性を支える重要な役割。

- マイニングノード: 新しいブロックの生成(マイニング)を行うノード。PoWを採用するブロックチェーンで特に重要。

- ライトノード: ブロックチェーンの一部のみを保持し、完全な検証は行わないが、取引の送信などの基本機能を利用できるノード。モバイルウォレットなどに利用される。

このようなノードが世界中に分散することで、ブロックチェーンは単一障害点(システム全体が停止する要因)を持たない堅牢なシステムとなっています。

ブロックチェーンの種類

ブロックチェーン技術は一種類だけではなく、目的や用途に応じて様々な形態があります。

それぞれに特徴やメリット・デメリットが異なるため、適切な用途に合わせて選択することが重要です。

以下の表でブロックチェーンの3つの主要タイプを比較してみましょう。

| 特性 | パブリックチェーン | プライベートチェーン | コンソーシアムチェーン |

| 参加条件 | 誰でも自由に参加可能 | 管理者による承認が必要 | 選定された組織のみ参加可能 |

| 管理形態 | 完全分散型 | 中央集権型に近い | 分散型と中央集権型の中間 |

| トランザクション速度 | 比較的遅い | 高速 | 比較的高速 |

| スケーラビリティ | 限定的 | 高い | 中〜高 |

| 透明性 | 非常に高い | 限定的 | 参加組織間では高い |

| エネルギー効率 | 低い(PoWの場合) | 高い | 高い |

| 主な用途 | 暗号資産、DeFi、分散型アプリ | 企業内システム、データ管理 | 業界横断的な取引・情報共有 |

| 代表例 | ビットコイン、イーサリアム | Hyperledger Fabric | Energy Web Chain |

このように、ブロックチェーンの種類によって特性は大きく異なります。

目的や用途に応じて最適なタイプを選択することが重要です。

ブロックチェーンのメリット

ブロックチェーン技術が多くの業界から注目を集めている理由は、従来のシステムにはない独自のメリットを持っているからです。

ここでは、ブロックチェーン技術の主要なメリットについて詳しく解説します。

データの信頼性と透明性

ブロックチェーンの最大の特徴の一つは、データの信頼性と透明性の高さです。

従来のシステムでは、データは中央管理者によって管理され、そのデータが正確かどうかは管理者への信頼に依存していました。

一方、ブロックチェーンでは以下の特性により、高い信頼性と透明性が実現されています。

- 分散型台帳: 同じデータのコピーが多数のノードに保存され、全参加者がリアルタイムで同じ情報を共有できます。

- 公開検証: 多くのブロックチェーン(特にパブリックチェーン)では、誰でも全ての取引履歴を閲覧・検証できます。

- 不変性: 一度記録されたデータは変更が極めて困難なため、後からの改ざんのリスクが低減されます。

これらの特性により、例えば食品のサプライチェーンでは、原材料の調達から消費者の手に届くまでの全過程を透明かつ信頼性高く追跡することができます。

消費者は、その食品がどこで生産され、どのように流通したかを確認でき、より安心して製品を購入できるようになります。

改ざん耐性と高いセキュリティ

ブロックチェーンの技術的構造は、データの改ざんを極めて困難にします。

これは主に以下の理由によるものです。

- ハッシュによる連鎖: 各ブロックは前のブロックのハッシュ値を含んでおり、一つのブロックのデータを変更すると、そのブロックと後続の全てのブロックのハッシュ値が変わってしまいます。

- 分散型ネットワーク: データがネットワーク上の多数のノードに分散して保存されているため、一部のノードが改ざんされても、他のノードとの整合性が取れなくなります。

- コンセンサスメカニズム: 新しいブロックの追加には、ネットワーク内の参加者による合意(コンセンサス)が必要です。これにより、不正なブロックの追加が防止されます。

この高い改ざん耐性により、ブロックチェーンは金融取引、契約、投票システム、ID管理など、データの完全性が重要な領域で特に有用です。

中間業者排除によるコスト削減

伝統的なビジネスプロセスでは、銀行、弁護士、公証人など、信頼を担保するための中間業者が多く介在し、取引のコストと時間を増加させていました。

ブロックチェーンは、こうした中間業者を必要とせずに信頼性の高い取引を実現します。

例えば、国際送金では従来、複数の銀行を経由し、高い手数料と数日の処理時間がかかっていました。

しかし、ブロックチェーンを利用すれば、中間業者を介さずに直接送金が可能となり、手数料の大幅な削減と送金時間の短縮が実現できます。

同様に、不動産取引でも、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを利用することで、弁護士や公証人の介入なしに安全に所有権の移転を行うことができ、コストと時間の削減につながります。

システムの安定性とダウンタイムの少なさ

従来の中央集権型システムでは、中央サーバーが単一障害点となり、サーバーの障害やメンテナンスによるシステムダウンのリスクがありました。

これに対し、ブロックチェーンは以下の理由から高い安定性を実現しています。

- 分散アーキテクチャ: 中央サーバーがなく、データが多数のノードに分散して保存されているため、一部のノードに障害が発生しても、システム全体は稼働し続けます。

- 冗長性: 同じデータが多数のノードに複製されているため、データ損失のリスクが極めて低いです。

- 24時間365日稼働: 中央管理者によるメンテナンス時間が不要で、常時稼働が可能です。

ビットコインのブロックチェーンは、2009年の稼働開始以来、実質的にダウンタイムなしで運用されています。

この高い安定性は、重要なインフラや金融サービスなど、高い可用性が求められるシステムに特に有益です。

スマートコントラクトによる自動化

スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で実行される自己実行型のプログラムで、特定の条件が満たされた際に自動的に契約内容を実行します。

これにより、契約プロセスの自動化と効率化が実現します。

例えば、保険契約においては、特定の条件(洪水や干ばつなどの自然災害の発生)が検証された場合に、自動的に保険金が支払われるようにプログラムすることができます。

これにより、請求処理の時間とコストが大幅に削減され、保険金の迅速な支払いが可能になります。

また、サプライチェーン管理では、商品が特定の場所に到着したことが確認されると、自動的に支払いが行われるようなシステムを構築できます。

これにより、手動での確認や支払い処理が不要となり、業務効率が向上します。

このようなスマートコントラクトの活用は、イーサリアムやソラナなどのブロックチェーンプラットフォーム上で特に進んでおり、様々な業界での業務プロセスの効率化に貢献しています。

ブロックチェーンの課題と限界

ブロックチェーン技術は革新的な可能性を秘めていますが、現時点ではいくつかの重要な課題や限界も存在します。

これらの課題を理解することは、ブロックチェーン技術を適切に活用するために不可欠です。

ここでは、主な課題と限界について詳しく見ていきましょう。

スケーラビリティの問題

現在のブロックチェーン技術が直面している最も重要な課題の一つが、スケーラビリティ(拡張性)の問題です。

特にパブリックブロックチェーンでは、以下のような制約があります。

- 処理速度の制限: ビットコインは1秒あたり約7トランザクション、イーサリアムでも約15〜30トランザクション程度しか処理できません。これは従来の中央集権型決済システム(VisaやMastercardは1秒あたり数千〜数万トランザクション)と比較すると著しく遅いです。

- ブロックサイズの制限: 一つのブロックに含められるデータ量には制限があり、取引量が増えると処理待ちの状態(メモリプールの肥大化)が発生します。

- 確認時間の長さ: 新しいブロックの生成には一定の時間がかかります(ビットコインでは約10分)。複数の確認を待つ場合、トランザクションの確定までさらに時間がかかります。

これらの制約により、大量のトランザクションを処理する必要がある大規模なアプリケーションでは、現状のブロックチェーン技術の採用が難しい場合があります。

この問題に対処するために、レイヤー2ソリューション(Lightning Networkなど)、シャーディング(ブロックチェーンを複数の小さなチェーンに分割する技術)、サイドチェーンなど、様々な解決策が研究・開発されています。

セキュリティリスク

ブロックチェーンは非常に安全なシステムとして知られていますが、完全に攻撃から守られているわけではありません。

特に懸念されるのが「51%攻撃」と呼ばれるセキュリティリスクです。

- 51%攻撃: ネットワークの計算能力(ハッシュパワー)の過半数を単一の攻撃者またはグループが制御した場合、ブロックチェーンの書き換えや二重支払いが理論上可能になります。

- 量子コンピューティングの脅威: 将来的に量子コンピューターが実用化されると、現在の暗号技術が解読される可能性があります。

- スマートコントラクトの脆弱性: コード内のバグや脆弱性が、資金の損失や不正アクセスにつながる可能性があります(例:2016年のTheDAOハッキング事件)。

これらのリスクに対しては、コンセンサスアルゴリズムの改良、耐量子暗号の研究、コードの厳格な監査プロセスなどの対策が進められています。

データの取り消し・削除の難しさ

ブロックチェーンの不変性(一度記録されたデータは変更できない性質)は、多くの場合メリットとなりますが、一部のケースでは課題にもなります。

- エラーや不正データの修正: 誤った情報や不正なデータが記録された場合、それを修正することが非常に困難です。

- 個人情報保護の問題: 個人情報が記録された場合、「忘れられる権利」などのプライバシー規制に対応することが難しくなります。

- 違法コンテンツの課題: ブロックチェーン上に違法なコンテンツが記録された場合、それを完全に削除することはほぼ不可能です。

この問題に対する解決策としては、ブロックチェーン上に直接センシティブなデータを記録せず、オフチェーンに保存してハッシュ値のみをブロックチェーンに記録する方法や、ゼロ知識証明などのプライバシー強化技術の活用などが検討されています。

法規制の未整備

ブロックチェーン技術と、それを基盤とするアプリケーションは比較的新しい技術であるため、法規制が追いついていない面があります。

- 国際的な規制の不一致: 各国でブロックチェーンや暗号資産に対する規制が異なり、グローバルでの統一的な運用が難しい状況です。

- 法的認知の問題: スマートコントラクトの法的効力や、ブロックチェーン上の記録の法的証拠能力に関して、明確な法的枠組みがない国や地域があります。

- コンプライアンスの課題: 匿名性を持つブロックチェーンでは、AML(アンチマネーロンダリング)やKYC(顧客確認)などの規制要件への対応が難しい場合があります。

この課題に対しては、ブロックチェーン技術の理解を深めるための規制当局とのコミュニケーション、業界団体による自主規制、コンプライアンスツールの開発などが進められています。

ブロックチェーンの活用事例

ブロックチェーン技術は、その特性を活かして様々な分野で革新的なソリューションを生み出しています。

ここでは、実際のビジネスや社会で活用されている事例を紹介します。

金融分野(暗号資産、送金、決済、保険など)

金融分野は、ブロックチェーン技術の最も成熟した活用領域の一つです。

- 暗号資産(仮想通貨): ビットコイン、イーサリアム、リップルなど数千種類の暗号資産が存在し、新たな資産クラスを形成しています。特にビットコインは「デジタルゴールド」として価値保存手段としての地位を確立しつつあります。

- 国際送金: ブロックチェーンを活用した国際送金サービスは、従来の銀行送金に比べて低コストかつ迅速な送金を実現しています。例えば、リップル(XRP)は金融機関向けの国際送金ソリューションを提供しており、送金コストの削減と処理時間の短縮を実現しています。

- デジタルバンキング: Revolut、Monoなどのデジタルバンクは、ブロックチェーン技術を活用して、より効率的な銀行サービスを提供しています。

- 分散型金融(DeFi): イーサリアムなどのプラットフォーム上で、中央管理者なしに金融サービスを提供するDeFiプロジェクトが急成長しています。貸借、取引、保険などの金融機能が分散型アプリケーション(DApps)として提供されています。

- 保険: ブロックチェーンベースの保険プラットフォームでは、スマートコントラクトを活用した自動的な保険金支払いシステムが実現されています。例えば、農業保険では気象データに基づいて自動的に保険金が支払われるシステムが開発されています。

サプライチェーン・物流管理(トレーサビリティ)

サプライチェーン管理は、ブロックチェーンの透明性と改ざん耐性が特に価値を発揮する領域です。

- 食品トレーサビリティ: ウォルマートや米IBM社が共同開発した「IBM Food Trust」は、食品のサプライチェーン全体をブロックチェーン上で追跡し、食品安全性向上と無駄の削減を実現しています。

- ラグジュアリーブランド: ルイ・ヴィトンなどの高級ブランドは、ブロックチェーンを活用して製品の真正性を保証し、偽造品対策を強化しています。

- 物流追跡: マースク社とIBM社は「TradeLens」というブロックチェーンプラットフォームを開発し、海上輸送コンテナの追跡と税関手続きの効率化を実現しています。

- ダイヤモンド取引: デビアス社は「Tracr」というブロックチェーンプラットフォームを通じて、ダイヤモンドの採掘から小売りまでの全プロセスを追跡し、紛争ダイヤモンドの流通防止に貢献しています。

医療・ヘルスケア(患者データの管理)

医療分野では、患者データのセキュリティと共有の両立が重要な課題ですが、ブロックチェーンはこれを解決する可能性を持っています。

- 電子健康記録(EHR): 患者の医療記録をブロックチェーン上で安全に管理し、患者本人が許可した医療機関間でのみ共有できるシステムが開発されています。

- 医薬品サプライチェーン: 医薬品の製造から販売までの過程をブロックチェーンで追跡することで、偽造医薬品の流通を防止する取り組みが進められています。

- 臨床試験データ管理: 臨床試験のデータをブロックチェーン上で記録・管理することで、データの改ざんを防ぎ、研究の透明性と信頼性を高める取り組みが行われています。

- 医療保険請求処理: 保険請求をブロックチェーン上で処理することで、不正請求の防止と処理時間の短縮を実現する取り組みがあります。

行政サービス(各種証明書、投票システム)

政府や自治体によるブロックチェーン活用も進んでいます。

- デジタルID: エストニアの「e-Residency」プログラムでは、ブロックチェーンを活用したデジタルIDシステムを導入し、市民サービスのデジタル化を進めています。

- 不動産登記: ジョージア(グルジア)では、土地登記にブロックチェーンを導入し、不動産所有権の透明性と安全性を向上させています。

- 電子投票: スイスのチューリッヒ州やアメリカのウェストバージニア州など、いくつかの地域でブロックチェーンを活用した電子投票システムの試験的導入が行われています。

- 補助金・給付金管理: 補助金や給付金の分配過程をブロックチェーン上で透明化し、不正や無駄を削減する取り組みが行われています。

エンターテイメント(NFT、チケット管理)

エンターテイメント業界でもブロックチェーン技術、特にNFT(非代替性トークン)の活用が急速に広がっています。

- デジタルアート: Beeple、Pak、三浦大知などのアーティストがNFTアートを販売し、高額で取引されるケースも出ています。NFTによってデジタルコンテンツの希少性と所有権を証明できるようになりました。

- ゲーム内アイテム: 「Axie Infinity」や「The Sandbox」などのブロックチェーンゲームでは、ゲーム内アイテムやキャラクターがNFTとして所有でき、実際の経済的価値を持ちます。

- 音楽・映像コンテンツ: アーティストは自分の音楽や映像作品をNFTとして直接ファンに販売できるようになり、中間業者を介さない新しい収益モデルが生まれています。

- チケット販売: コンサートやスポーツイベントのチケットをNFTとして発行することで、転売問題の解決や真正性の確保が可能になっています。

不動産(所有権の管理・取引)

不動産業界でもブロックチェーン技術の活用が進んでいます。

- 所有権の記録: 不動産の所有権情報をブロックチェーン上に記録することで、透明性が高く改ざん困難な記録システムを実現しています。

- 不動産取引の効率化: スマートコントラクトを活用して、エスクロー(第三者預託)や所有権移転のプロセスを自動化・効率化する取り組みが行われています。

- 不動産投資のトークン化: 不動産をトークン化することで、少額から投資が可能になり、流動性が向上しています。

- 賃貸管理: 賃貸契約や家賃支払いをブロックチェーン上で管理することで、プロセスの効率化と透明性向上が図られています。

これらの事例は、ブロックチェーン技術が理論的な可能性だけでなく、実際のビジネスや社会問題の解決に貢献し始めていることを示しています。

また、ブロックチェーン技術をより深く理解するには実際に体験することが大切です。

MEXCでは、少額から安全に暗号資産取引を始めることができます。

MEXCの口座開設はこちらから

ブロックチェーンの将来展望

ブロックチェーン技術は急速に発展を続けており、今後さらに様々な分野で革新をもたらす可能性を秘めています。

ここでは、ブロックチェーンの将来展望について考察します。

Web3.0の基盤技術としての可能性

ブロックチェーンは、インターネットの次世代形態と言われる「Web3.0」の重要な構成要素として注目されています。

- 分散型インターネット: 現在のWebは大手テック企業による中央集権的な支配が進んでいますが、Web3.0では分散型アーキテクチャによって、ユーザー自身がデータやコンテンツの制御権を取り戻すことが期待されています。

- データ主権: ブロックチェーンを基盤とすることで、個人がオンライン上の自分のデータを自分でコントロールできる環境が実現する可能性があります。

- 新しい経済モデル: トークンエコノミーを通じて、コンテンツ制作者やサービス提供者が直接報酬を得られる新しい経済システムが構築されつつあります。

- 分散型アプリケーション(DApps): 中央サーバーに依存しない分散型アプリケーションの普及により、検閲耐性が高く、ダウンタイムのないサービスが増加すると予想されます。

これらの変化が進めば、インターネットの基本的な構造や私たちのオンライン上での活動が大きく変わる可能性があります。

DeFi(分散型金融)やDAO(分散型自律組織)の発展

ブロックチェーン上で展開される新しい組織形態や金融システムは、従来の枠組みを大きく変える可能性があります。

- DeFiの拡大: 分散型金融(DeFi)は、銀行などの仲介者を介さずに、貸借、取引、保険などの金融サービスを提供します。今後、より使いやすく、安全なDeFiサービスが増加し、従来の金融システムを補完または一部代替する可能性があります。

- DAOの普及: 分散型自律組織(DAO)は、中央管理者なしに組織運営を行う新しい形態であり、株式会社に代わる組織モデルとして発展する可能性があります。透明性の高い意思決定と資金管理が特徴で、コミュニティ主導のプロジェクトに適しています。

- トークンエコノミー: 経済活動のトークン化が進み、労働や貢献に対する報酬の支払い方法や投資の形態が多様化すると予想されます。

これらの新しい形態は、既存の金融システムや組織構造に大きな変革をもたらす可能性があります。

メタバースとの連携

仮想空間「メタバース」とブロックチェーン技術の連携も今後注目される分野です。

- デジタル資産所有: ブロックチェーンとNFTによって、メタバース内の土地、建物、アバターの服装などのデジタル資産の真正な所有権が確立されています。

- クロスプラットフォーム資産: 異なるメタバース間でデジタル資産を持ち運べるようになる「インターオペラビリティ」が実現しつつあります。

- メタバース経済: ブロックチェーンを基盤とした経済システムにより、メタバース内での労働や創作活動が実際の経済的価値を生み出すことが可能になっています。

- 分散型アイデンティティ: メタバース上でのユーザーの身元やアバターの一貫性を、ブロックチェーンベースの分散型IDで管理する取り組みが進んでいます。

メタバースとブロックチェーンの融合により、現実とデジタル空間の境界はさらに曖昧になり、新たな経済圏や社会活動の場が生まれる可能性があります。

社会インフラとしての普及見通し

長期的には、ブロックチェーン技術が社会インフラの一部として組み込まれていく可能性があります。

- CBDCの発行: 多くの中央銀行がブロックチェーン技術を活用した中央銀行デジタル通貨(CBDC)の研究・開発を進めています。これにより、決済システムの効率化や金融包摂の促進が期待されています。

- デジタルアイデンティティ: 国家レベルのデジタルIDシステムにブロックチェーンを採用する国が増えており、より安全で効率的な本人確認基盤が構築されつつあります。

- スマートシティ: 都市インフラの管理や市民サービスの提供にブロックチェーンを活用した「スマートシティ」プロジェクトが世界各地で進行中です。

- エネルギー管理: 分散型エネルギー取引プラットフォームにブロックチェーンを活用し、再生可能エネルギーの効率的な流通と管理を実現する取り組みが進んでいます。

このように、ブロックチェーン技術は単なるトレンドを超えて、私たちの社会システムの根幹に関わる変革をもたらす可能性を秘めています。

技術的課題や規制環境の整備など、乗り越えるべき障壁はまだ多いですが、その潜在的な影響力は計り知れません。

ブロックチェーンでよくある質問

ブロックチェーンについて初めて学ぶ方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ブロックチェーンと暗号資産(仮想通貨)は同じものですか?

いいえ、異なります。ブロックチェーンは取引データを安全に記録・管理するための技術基盤であり、暗号資産(ビットコインなど)はその技術を活用した一つのアプリケーションです。

暗号資産はブロックチェーン技術の最も有名な活用例の一つですが、ブロックチェーンの用途はそれだけにとどまりません。

ブロックチェーンは本当に「ハッキングできない」のですか?

完全にハッキング不可能というわけではありませんが、従来のシステムと比べて非常に高いセキュリティを持っています。

理論上は「51%攻撃」などの可能性がありますが、大規模なブロックチェーンでこれを実行するのは現実的ではありません。

ただし、ブロックチェーン上のアプリケーションやウォレットなど周辺システムの脆弱性を突いた攻撃は発生することがあります。

個人でブロックチェーンを使うには何から始めればいいですか?

最も簡単な方法は、暗号資産(仮想通貨)の利用から始めることです。

MEXCなどの取引所で口座を開設し、少額から暗号資産を購入してみることで、ブロックチェーンの基本的な使い方を体験できます。

また、NFTマーケットプレイスでのデジタルアート購入や、DeFiプラットフォームでの運用なども、ブロックチェーン技術を実際に体験できる入り口となります。

まとめ

ブロックチェーン技術は、従来の中央集権的なシステムに代わる革新的な分散型台帳技術として、様々な分野で変革をもたらす可能性を秘めています。

この記事では、ブロックチェーンの基本概念から仕組み、種類、メリット・デメリット、活用事例まで、幅広く解説してきました。

以下に主要なポイントをまとめます。

- ブロックチェーンの本質: ブロックチェーンは、中央管理者を必要とせず、参加者全員でデータを共有・検証する分散型台帳技術である。

- 基本的な仕組み: ハッシュ関数や暗号技術、コンセンサスアルゴリズムなどを組み合わせることで、改ざんが極めて困難な取引記録システムを実現している。

- 種類: パブリックチェーン、プライベートチェーン、コンソーシアムチェーンなど、用途や目的に応じた様々な形態が存在する。

- 主なメリット: データの透明性と信頼性向上、高いセキュリティ、中間業者排除によるコスト削減、システムの安定性向上、スマートコントラクトによる自動化などが挙げられる。

- 現在の課題: スケーラビリティ問題、セキュリティリスク、データ削除の難しさ、法規制の未整備、導入・運用コストなどの課題が存在する。

- 主な活用分野: 金融、サプライチェーン・物流管理、医療・ヘルスケア、行政サービス、エンターテイメント、不動産など、多岐にわたる。

- 将来展望: Web3.0の基盤技術、DeFiやDAOの発展、メタバースとの連携、社会インフラとしての普及など、さらなる可能性が広がっている。

ブロックチェーン技術は今後も進化を続け、私たちの社会やビジネスに大きな影響を与えると予想されます。

一方で、技術的な課題の克服や適切な規制環境の整備なども重要な課題です。

これらのバランスを取りながら、ブロックチェーン技術の健全な発展と普及が進むことが期待されます。

暗号資産取引や分散型アプリケーションの利用など、ブロックチェーン技術を実際に体験してみたい方は、MEXCで口座を開設して始めてみましょう。

少額から安全に取引を始められるので、この革新的な技術の世界を探索する第一歩としておすすめです。

MEXCの特徴

- 簡単3ステップで取引開始

- 少額から始められる安心設計

- 24時間日本語サポート

MEXCに参加して今日から取引を始めましょう