この記事ではGameFiの基本的な概念から、直近の業界の動向、今後の展望についてわかりやすいように解説をしていきます。

著者: 杉村朋彦 & 中村 秀大

GameFiの概要

GameFiの技術的な定義は多岐にわたりますが、暗号資産に興味を持ち始めたばかりの方には、その概念を理解するのは簡単ではないでしょう。

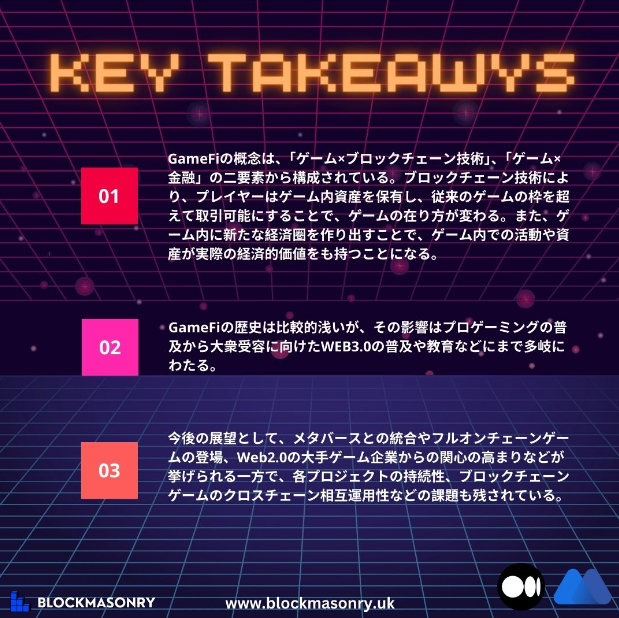

ここではGameFiを「ゲーム × ブロックチェーン技術」と「ゲーム × 金融」という2つの要素から紐解いていきましょう。

1. ゲーム × ブロックチェーン

従来のゲームでは、アイテムや通貨はゲームルールに沿って使用される単なる仮想的な所有物に過ぎず、プレイヤーはそれらをゲームプレイの一環としてのみ活用していました。

しかしブロックチェーンゲームの登場により、ゲーム内資産がゲームそのものよりも優位に立つという画期的な枠組みが生まれたのです。

ブロックチェーンゲーム(以下、BCG)における革新的な特徴は、ゲーム内のアイテムやキャラクターをNon-Fungible Token(NFT)としてトークン化する点にあります。

プレイヤーはこのNFTを取得することで資産の正当な所有者となり、これまでにない支配権と所有権を手に入れることができます。

サービス終了と同時にゲーム内資産へのアクセスを失う従来のゲームとは異なり、BCGではゲームサービスが終了した後も、プレイヤーが永続的に所有権を保持できるようになりました。

BCGでのNFTの役割

もちろん、資産を持っているだけでは、ゲームサービスが終了した際に大きな価値を持たないかもしれません。

しかしBCGにはオープンソースという特徴があるのです。

つまり、ゲーム運営を継続するために第三者が参入し、プロジェクトを引き継ぐことが可能なのです。

極端な例では、同一のゲームを再現することさえ実現可能になっています。

「Etheremon」はその代表例と言えるでしょう。

資金不足により一時的に開発が停止していましたが、新たな経営陣のもとで「Ethermon」としてリブランディングされ、見事に復活を遂げました。

さらに、BCGの世界では、ゲーム資産が全く別のゲームで活用される事例が多数見られ、プレイヤーは自分の所有アイテムを複数のゲーム体験で利用できるようになっています。

このようにGameFiは従来のゲームの枠を超えた新たなユーザー体験と経済圏を構築し、プレイヤーにこれまでにない自由と価値を提供しているのです。

2. ゲーム × 分散型金融

デジタル領域での資産所有が可能になったことで、ゲームの世界に独自の経済と金融システムが誕生しました。

ゲームと金融の融合は、Play-to-Earn(P2E)という形で実現し、プレイヤーは獲得したゲーム内資産を取引所やNFTマーケットプレイスで取引・譲渡することで利益を得られるようになりました。

さらに「スカラーシップ」モデルなど、多彩な金融機能がゲーム内に実装されています。

資産を貸し出し、借り手のゲームプレイから生じた利益の一部を貸し手に還元したり、プレイヤーが資産をステーキングすることで配当を得ることも可能になったのです。

このように、BCGには様々な金融機能が組み込まれています。

GameFiの歴史

GameFiは比較的短いながらも、注目に値する歴史を築いてきました。

最初のBCGとして誕生したのは2017年11月にリリースされた『CryptoKitties』であり、わずか1ヶ月後の12月には既に大きな成功を収めていました。

670万ドルの売上高を記録し、中でも最上位のCryptoKittiesは11万4481ドルという高額で取引されたのです。

2018年には、戦略タワーディフェンスゲーム『Crazy Defense Heroes』、トレーディングカードゲーム『Splinterlands』や『Gods Unchained』、ターン制RPG『Axie Infinity』といった注目作を含む複数の人気BCGが次々と登場しました。

2021年、新型コロナウイルスの影響で観光産業を中心に成長していた東南アジア経済が大打撃を受けたことで、ブロックチェーンゲームは生計手段として定着することになりました。

この時期に東南アジア市場でリーダーシップを発揮していたAxie Infinityは大きな恩恵を受けたのです。

Axie InfinityのガバナンストークンであるAXSの時価総額は驚異的な急上昇を見せ、2020年11月4日の775万ドルから2021年11月8日には104億9000万ドルへと、わずか1年余りで135,255%という前代未聞の成長率を記録しました。

2024年に向けて、GameFiの世界では一流のグラフィック、魅力的な音楽、没入感あふれるゲームプレイを備えたAAAクリプトゲームの登場が待ち望まれています。

2024年を通して「StarAtlas」、「Shrapnel」、「Illuvium」などのAAA級タイトルのリリースが予定されており、ゲーム愛好家たちの間で大きな期待を集めているところです。

GameFiの特徴

ここではGameFiエコシステムを定義する重要な機能と、それらがゲーム体験にもたらす影響について掘り下げていきましょう。

1. コンテンツの面白さ

GameFiを成功させるためには、魅力的なゲームコンテンツが不可欠であることは言うまでもありません。

残念ながら、ゲームプレイの魅力に欠けたり、ゲームとして機能しない製品がリリースされることも少なくありません。

最悪の場合、ゲームが全くリリースされないケースも存在するのです。この点は特に強調しておく必要があるでしょう。

2. 安全なプレセール

前述のように、BCGは資産が中心となるため、ゲームのリリース前にゲーム資産を前売りするプレセールが一般的に実施されます。

その結果、資産の事前販売で得た利益を不正に流用したり、持ち逃げするケースなどが発生する可能性があるのです。

不正行為から身を守り、プレーヤーを保護するためには、GameFiエコシステム内で信頼を構築するための対策が必要不可欠です。

現在、複数の暗号資産取引所やNFTマーケットプレイスが「INO(Initial NFT Offering)」と呼ばれるNFT初回販売プラットフォームを運営しており、厳格な審査基準を設けています。

こうした中央集権的なプラットフォームは、プレーヤーの参入障壁を低くし、GameFi空間における信頼を築く重要な役割を担っているのです。

3. コミュニティ

GameFiでは、プレイヤーとコミュニティの存在が極めて重要な意味を持ちます。

例えば、ゲーム運営がゲーム内の資産に関するパラメータを調整・変更すれば、資産価値の変動を引き起こし、プレイヤーの利益を損なうリスクが生じます。

このような行為が繰り返されると、プレイヤーはゲームへの信頼を失い、資産の売却やプレイヤーの離脱につながり、最終的にはゲームの存続自体が危うくなってしまいます。

ゲーム内バランスを維持し、こうした懸念に対応するため、GameFiプラットフォームはプレイヤー中心のコミュニティ形成に注力しています。

例えば、日本発のゲーム『My Crypto Heroes』では、運営者からの提案に対してプレイヤー主導で意思決定を行うための投票機能が実装されています。

このアプローチにより、ゲーム運営の一部をDAO型コミュニティ(分散型自律組織)に委ねることが可能になりました。

GameFiの魅力の一つは、コミュニティの有志メンバーが様々な活動に積極的に参加していることでしょう。

コミュニティメンバーがゲーム内の資産を活用して擬似的なバトルを楽しめるシミュレーターを開発したり、全く新しいゲームの制作に挑戦したりする例も見られます。

コミュニティ主導でゲームの新たな楽しみ方を模索する動きが広がっているのです。

GameFiがゲームと社会に与える影響

1. Web 3.0の導入と教育の促進

ブロックチェーンゲームは、90年代のコンピュータ向けソリティアのように、ブロックチェーン技術の普及を加速させ、ユーザーを教育する大きな可能性を秘めています。

ゲームは歴史的に新技術を社会に導入する役割を果たしてきました。

そして今、ブロックチェーンゲームはウォレット、取引のためのガス料金、スマートコントラクトといった概念を、魅力的かつ実践的な方法でユーザーに提示することができるのです。

DeFiもゲーム化の恩恵を受ける分野の一つです。

DeFiのゲーム化には、クイズ、チュートリアル、シミュレーション、ミニゲームなどのゲーム要素をDeFiアプリケーションに統合することが含まれます。

これによりDeFiへのアクセスを容易にし、魅力的なユーザー体験を提供するとともに、エコシステム内の複雑な金融概念の理解を深めることを目指しているのです。

DeFi Landはゲーム化されたDeFiモデルを採用するプロトコルの一例でしょう。

DeFi Landは一般的な農場ゲームを模倣し、DeFiの仕組みをゲーム内に巧みに取り込んでいます。

一部は無料でプレイでき、暗号資産を活用したステーキング、流動性マイニング、その他の資産ロック形態を通じて不労所得を得ることができるようになっています。

類似の農場テーマのゲームには、AavegotchiやBinance Smart Chain上の人気ゲームであるHappyLandなどが含まれます。

これらの農場ゲーム要素はカジュアルなゲームプレイを特徴としており、プレイヤーのスキルよりもゲーム内にロックされた資産から価値が生み出される点で、DeFiとの相性が非常に良いと言えるでしょう。

2. ゲーム会社の収益化モデルの変化

企業にとって特筆すべき変化は、収益機会と収益化モデルの多様化にあります。

ゲーム業界における収益源と収益化戦略は時代とともに進化してきました。

伝統的なコンソールゲームの「Buy to Play」モデルから始まり、インターネットを通じたオンラインゲーム配信、ゲームダウンロード、ゲーム内アイテム課金を活用したフリーミアムモデルなど、様々な形態が発展してきたのです。

ブロックチェーンが実現するトークンエコノミーは、収益創出の全く新しい可能性を提示しています。

既存のGameFiプロジェクトでは、特定のゲーム内目的を持つユーティリティトークンや、コミュニティの意思決定を支えるガバナンストークンを発行するのが一般的となっています。

企業はこれらのトークン販売からの利益を享受したり、トークンを保有して投資目的でDeFiを活用することで収益を得られるようになりました。

さらに、ゲーム内資産のNFT化やプレイヤー間取引から生じるプラットフォーム手数料を通じた収益獲得も可能になっています。

3. プロゲーマーの定義の変化

プロゲーマーの世界では、従来のeスポーツチームを超えた変革が進行中です。

現代のプロゲーマーには様々な形態があり、メディア出演やゲームプレイ動画のストリーミング配信など、多様な手段で収入を得ています。

このプロゲーマーの広義な定義には、GameFiで生計を立てている人々も含まれるようになりました。

賃金水準の低い一部の国々では、『Axie Infinity』のようなGameFiプロジェクトが従来の仕事よりも高収入を得られるとして、大きな人気を博していました。

例えば日本では『STEPN』というゲームが注目を集め、トッププレイヤーはプレイするだけで毎日数十万円を稼ぐと噂されたほどです。

トークン価格の変動により一部のブームは沈静化したかもしれませんが、持続可能な収入を生み出すGameFiプロジェクトの存在は、より多くのプレイヤーにとってゲームを現実的なキャリアパスと捉える契機となるかもしれません。

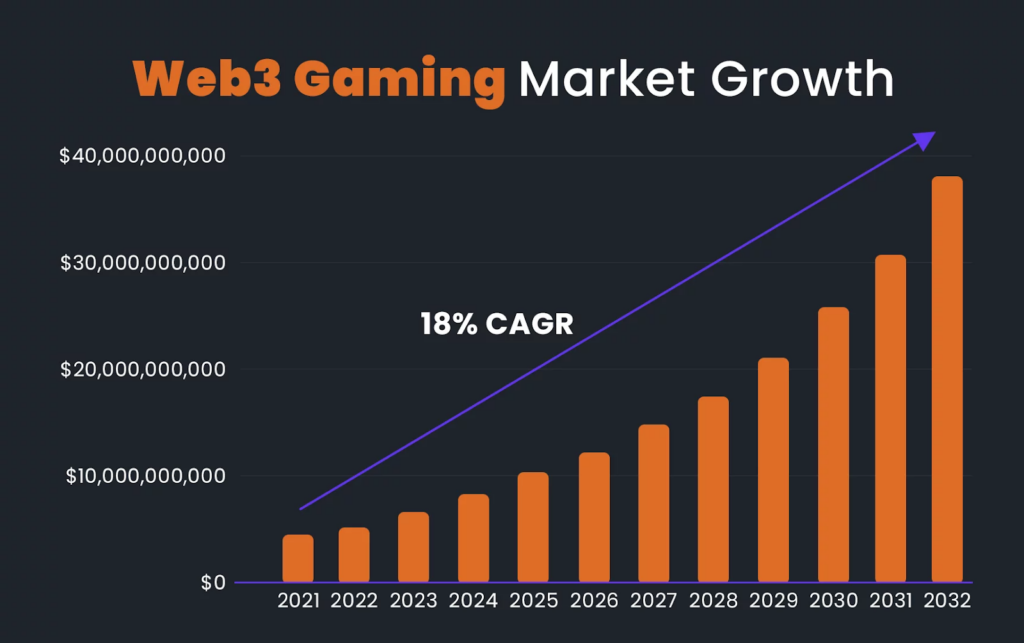

市場機会

ゲーム業界は急速にブロックチェーン技術を取り入れ、GameFiの新たなビジネスモデルやイノベーションへの道を切り開いています。

この分野への投資は飛躍的に増加しており、いくつかの主要領域で有望な成長が見られます。

1. メタバースの統合

GameFiはメタバースをゲーム全体に統合し、ゲーマーが様々なチャネルを通じて繋がり、交流し、収入を得ることを可能にしています。この動的なコンセプトはNFTをさらなる高みへと導くでしょう。

プレイヤーは仮想世界でNFT(キャラクター、アバター、オブジェクト、ゲーム内資産)と自由に交流できるようになっています。

ブルームバーグによると、メタバース業界の2022年の市場規模は2030年には6780億ドルという驚異的な規模に拡大すると予測されており、GameFiの長期的な人気と成長に大きく貢献することでしょう。

2. フルオンチェーンゲームの誕生

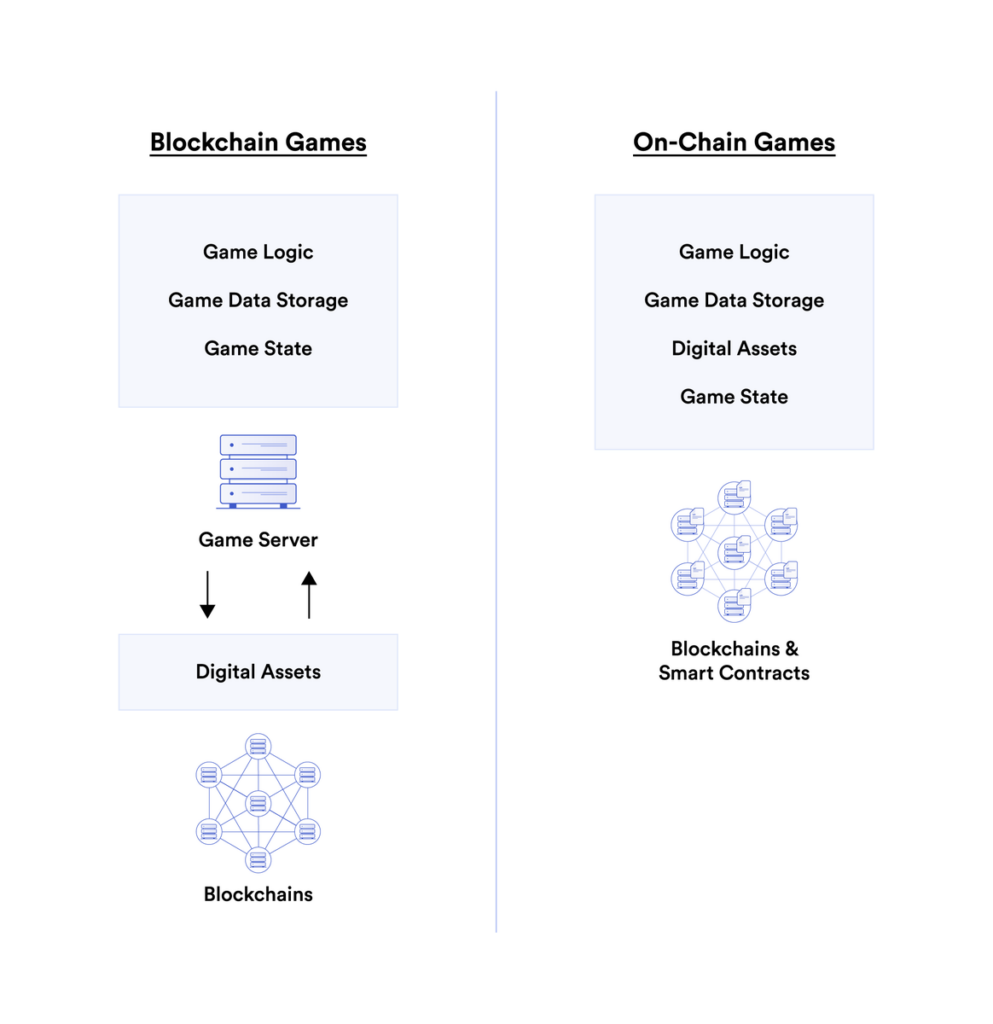

フルオンチェーンゲームとは全てがブロックチェーン上に定義されたゲームを指します。

第一世代のBCG、いわゆるNFTゲームではアセットのみがブロックチェーンに記録され、バックエンドはサーバーで中央集権的に管理されていました。

サーバーが停止された場合、ゲームは消滅し、NFTは単なる文字配列と化してしまいます。

対照的に、オンチェーンゲームは全てのステート(状態)とロジック(スマートコントラクト)がブロックチェーンに規定されたゲームなのです。

フロントエンド(ビジュアル)以外は全てオンチェーンに存在しています。

「マスAからマスBに動く」という行為が1つのトランザクションとしてブロックチェーンに刻まれるため、FPSなどは技術的に実現が難しく、展開が緩やかな戦略やターン制のゲームが現在の主流となっています。

運営の恣意性から解放される代わりに、一度ローンチすると、コミュニティの合意なしではアップデートやデバッグができないという特徴も持ち合わせています。

これらはもはやゲームの概念を超え、永続的で自律的に機能する非中央集権的な世界、すなわち「Autonomous World」とも呼ばれています。

Ark Forestは元祖オンチェーンゲームとして、2020年にEthereumのテストネットワークでリリースされました。

透明性の高いオンチェーンゲームでありながら、ゼロ知識証明によって不完全情報ゲームを実現した点が画期的でした。

3. 従来のゲームデベロッパーもGameFiに参加

大手ゲーム会社はWeb3.0やGameFiを通じて新たな市場を開拓することに、ますます関心を寄せるようになっています。

Play-to-Earn(P2E)ゲームモデルは従来のゲーマーを魅了し、既存のゲーム会社は市場シェアを維持するためにGameFiへの参入を進めているのです。

『Ubisoft』、『SquareEnix』、『Tencent』、『EA』などのゲーム大手は既にGameFiとブロックチェーンゲームの計画を発表しており、それぞれの専門分野と知的財産(IP)を活かして、この新興産業の成長に貢献しています。

GameFiの人気が高まるにつれ、こうしたコンセプトはやがて主流となり、広く浸透していくことでしょう。

マーケットの課題

1. 持続可能性

P2Eゲームにおける最大の課題は持続可能性にあります。

多くのプレイヤーはゲームプレイそのものを楽しむよりもトークン獲得を優先するため、市場は金銭重視のP2Eタイトルに支配されているのが現状です。

ゲームプレイよりも経済的インセンティブを重視するこの傾向により、プレイヤーは金銭的利益以上にゲームに参加する動機を見出せず、持続可能性に問題が生じています。

このようなゲームを維持するには、継続的なプレイヤーと資金の流入が不可欠であり、それがコミュニティからの批判を招いているのです。

しかし、これはゲーム進化における自然な過程であることを認識する必要があるでしょう。

P2E空間が成熟するにつれて競争は激化し、トップレベルの開発者を惹きつけ、技術的複雑さやプレイヤーベースにおいて従来のAAAタイトルに匹敵するものが登場することが予想されます。

2. ゲーム資産の孤立

GameFiの成功に向けたもう一つの重要課題は、クロスチェーンの相互運用性です。

従来のゲームではゲーム間の切り替えがシームレスに行われますが、GameFiでは孤立したゲーム資産が大きな障壁となっています。

プレイヤーは換金が困難な資産に時間とリソースを投資しているという実態があるのです。

現状では、P2Eゲームには相互運用性が欠如しており、それをホストするブロックチェーンもほぼ独立して機能しています。

主要なブロックチェーンが15以上存在し、さらに増加傾向にある中で、異なるゲームブロックチェーン間でNFTを転送することは依然として困難であり、ゲーム内資産の孤立状態が続いています。

しかし最近では、クロスチェーン相互運用性を高めるための技術に進展が見られます。CosmosやPolkadot、Avalancheなどのチェーンは相互運用性を提供するソリューションを実装しており、これらの技術はGameFi領域でも徐々に採用され始めているのです。

さらに、Ethereumのレイヤー2ソリューションであるArbitrumやOptimismなども、EVM互換性を持つブロックチェーンネットワーク間の通信を実現することで、相互運用性の向上に貢献しています。

これらの技術革新により、異なるゲーム間で資産を移動させたり、複数のゲームで同一のNFTを使用したりすることが現実味を帯びてきました。

これにより、プレイヤーはより多様なゲーム体験を楽しめるようになり、GameFiエコシステム全体の活性化が期待できます。

結論

GameFiがゲームの進化と捉えるべきか、あるいは金融の延長と見なすべきかについては意見が分かれています。

ゲーム要素が強すぎれば従来のゲームと変わらなくなり、一方で金融要素が強すぎればゲームとしての本質を失い、収益性が低下した際にプレイヤーの関心が薄れる恐れがあります。

より持続可能なGameFiを構築するには、「Play to Earn(稼ぐために遊ぶ)」から「Play and Earn(遊びながら稼ぐ)」へと重点をシフトすべきでしょう。

プレイヤーがゲームプレイを心から楽しみながら報酬を得られる環境づくりが大切なのです。

理想的な形は一つではなく、多様なGameFiプロジェクトの中から、プレイヤーそれぞれが自分の好みに合ったものを選び、自由に遊び、自由に稼げるスタイルこそが求められています。

これこそが、自由を重んじるWeb 3.0の本質を体現する姿と言えるでしょう。

MEXCに参加して今日から取引を始めましょう